Column

スタッフコラム

イスラエル紀行(4)-「神」について考える~週刊ひかり vol.28

エルサレムは一神教の聖地です。ユダヤ教に始まり、キリスト教からイスラム教に至るまで、すべては同じ「唯一の神」を崇拝していますから、聖地はただ一つ「エルサレム」なのです。とはいえ、古くはユダヤ教徒に迫害されたイエス、十字軍によるイスラム教徒への攻撃、そして今ではアラブ諸国とイスラエルの対立など、三者が互いに争う現実に神は沈黙を続けています。

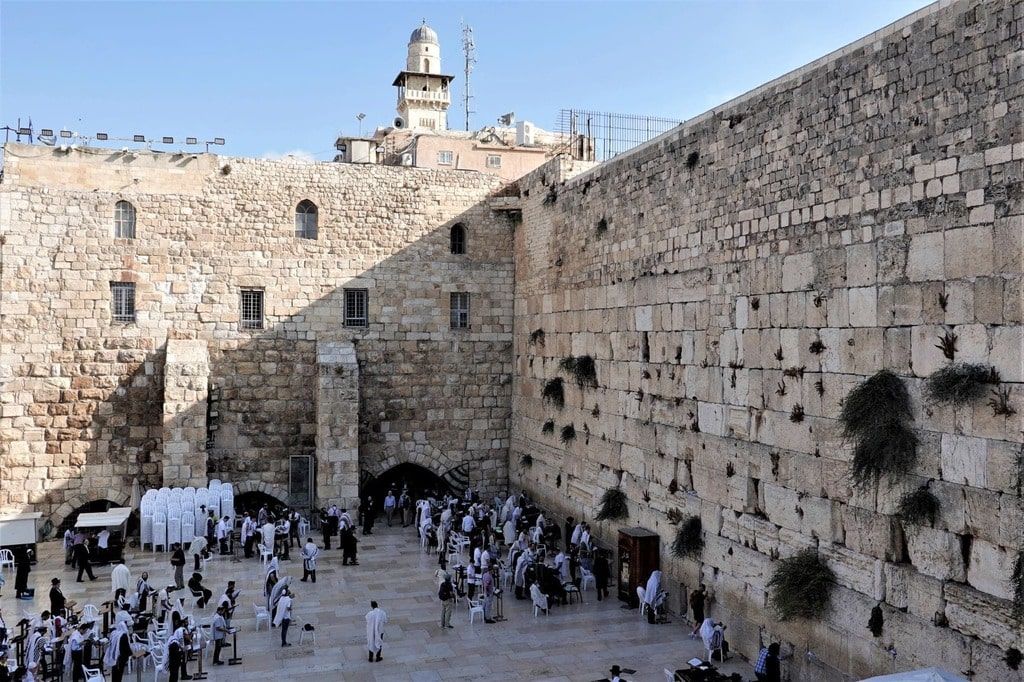

この沈黙する神について知りたいという知的好奇心からエルサレムを訪れましたが、誤解を恐れずにいえば、現在のエルサレムはテーマパークと化しています。ユダヤ教の神殿跡「嘆きの壁」はユダヤ教徒の祈りの場所ではあっても、当時の神殿そのものではありませんし、イエスが十字架を背負って歩いた「嘆きの道」も地下十数メートルに眠っているはずで、今歩いているところは当時のものではありません。多くの観光客や巡礼者が訪れる聖墳墓教会もイエス没後三百数十年後にローマ皇帝によって建てられたと聞くと、そこがイエス終焉の地であるかどうか真実の程は図りかねます。つまり、多くの名所旧跡がそうであるように、現在のエルサレム市街を周遊しても当時を偲ぶことしかできないのです。その意味で、沈黙する神を知ることは容易ではありません。

それはともかく、西洋思想を理解する上で神を知る必要はあると思います。宗派や教義に差はあるとしても、唯一の神は彼らの日常生活に深く関与し、教育や経済活動にも影響しているからです。とりわけ科学技術の分野では、人智の及ばない世界、それをある識者は「向こう側」といいましたが、その向こう側へ一歩でも近づこうとする努力こそが研究であり開発そのものだと考えられています。仏教思想では「向こう側」といえば「あの世」のことですが、彼らにとっての「向こう側」は死後の世界などではなく、神の世界そのものなのです。ここが西洋思想を理解する上でのポイントではないかと思っています。

そんなことを考えている中、先日ノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏がインタビューで次のようにコメントされていたことが印象的でした。「われわれ人類は、自然現象の中で、本当に理解しているのは、たぶん1%か2%ぐらいだと思う。98%、99%は未知の状態で、いろんなことが横たわっている。そういうのをチャレンジすれば、必ず誰か、とんでもないものを見つけ出し、とんでもないものを発明するのではないか。そういうことを是非、若い人たちに伝えたい」。吉野氏も「向こう側」に近づこうとした一人なのかもしれません。

Related Article関連記事

-

CEOコラム全拠点2026年1月26日

「国民の信を問う」とは何か-大義なき解散に感じる違和感 ~CEOコラム[もっと光を]vol.312

-

CEOコラム全拠点2026年1月19日

午年の年初に考える意思決定の時間軸 ~CEOコラム[もっと光を]vol.311

-

CEOコラム全拠点2026年1月12日

新年にあたり20年に思いを馳せる ~CEOコラム[もっと光を]vol.310

-

CEOコラム全拠点2026年1月5日

178万円というイリュージョン ~CEOコラム[もっと光を]vol.309

-

CEOコラム全拠点2025年12月29日

逃げないはずではなかったのか ~CEOコラム[もっと光を]vol.308

-

CEOコラム全拠点2025年12月22日

同床異夢-夢から覚めたときのことを考えておいた方が良い ~CEOコラム[もっと光を]vol.307

-

CEOコラム全拠点2025年12月15日

もはや資本金の額に意味はない ~CEOコラム[もっと光を]vol.306

-

CEOコラム全拠点2025年12月8日

「連結財務諸表」は良い名前だったのか… ~CEOコラム[もっと光を]vol.305

-

CEOコラム全拠点2025年12月1日

会計検査院と租税制度 ~CEOコラム[もっと光を]vol.304

-

CEOコラム全拠点2025年11月25日

MBOと対抗TOBの教訓 ~CEOコラム[もっと光を]vol.303