1.日本の人口推移

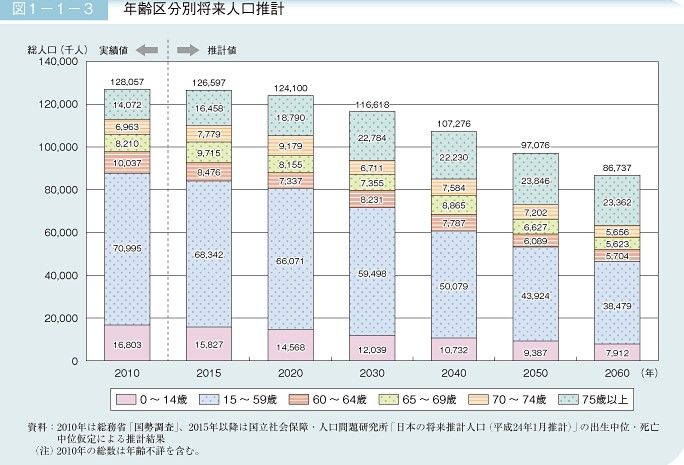

先に述べた通り、2008年にピークを迎えた人口は、一貫して減少を続けています。

一方で、高齢者人口は拡大し、団塊世代が75歳を迎える2025年には3675万人に達し、団塊ジュニア世代が高齢者となる2042年まで増加を続けますが、その後は高齢者数も減少に転じると予測されています。

人口の多い団塊ジュニア世代が現役を退くことにより、生産年齢の減少が加速化し、労働力不足の深刻化は加速することが考えられます。(2042年問題)

さらに計算を続けると、2100年には日本の人口は3770万人、3000年には2000人となってしまい、日本人そのものが絶滅危惧種となってしまいます。

2.どんな変化が起きるのか

では、今後日本社会ではどんな変化が起きるのか、一例を列挙してみましょう。

・社会インフラの老朽化、廃止

利用者が少ない地域では、水道や電気・ガスが老朽化したまま設備更新されず、

廃止や料金の大幅値上げが行われる。

鉄道路線の廃線も進む。

・地方から民間企業の撤退が相次ぐ

地方では、産業が存続できる人口規模を維持できなくなり、民間企業の撤退が相次ぐ。

税理士事務所も、2040年には約20%の自治体で存続不可能になると言われており、

地方銀行や救急病院、介護施設すら存続が危うくなる。

・大学の倒産が激増する

18歳人口は、2009年の120万人から、2032年には98万人まで減少する。

市場の急激な縮小により教育関連産業は影響を避けられない。

・都市部への人口集中と地方の荒廃

住みやすい環境と仕事を求めて若年層が、東京や地方中枢都市といった都市部へ集中するとともに、

田舎の家族を都市部へ呼び寄せることで、高齢者が急増。

一方で、地方の人口減少は加速化する。

・全国の住宅の3戸に1戸は空き家になる

空き家率は、2013年に13.5%だったものが、2033年には30.4%となる。

マンション管理組合が維持不可能になり、大規模修繕が行われないまま放置された

老朽マンションが増加する。

マンションのスラム化が進み、倒壊の危険、景観の悪化、治安の悪化、地価の減少が進む。

・人材不足の深刻化

生産年齢は2015年の7700万人から2029年に7000万人を割り、2040年には6000万人まで低下。

特に肉体労働を行う若年層の労働力を必要とする業種で人手不足が深刻化。

・都市圏の火葬場、霊園不足

人口減少の裏返しとして、死者数は2040年ごろにピークを迎え167万人となる。

人口流入が進む都市圏では、高齢者の数も急速に拡大し、深刻な火葬場・霊園不足となるほか、

未婚化に伴い、無縁遺骨が増加する。

・都市圏の医療、介護施設不足

上記と同様に、都市圏の高齢者が急増することで、医療・介護体制がひっ迫する。

・自治体の半数が消滅の危機

2040年には、青森市や秋田市といった県庁所在地まで、

財政や行政を維持できなくなり、消滅の危険性がある。

・農業就労人口の減少と耕作放棄地の増加

高齢化と地方の荒廃により、農業就労人口はますます減少。

国産野菜は作り手不足により値段が高騰する。

・離島の無人化

2050年には、現在の有人離島の10%が無人化し、安全保障上の懸念も生ずる。

・居住地域の消滅

2050年には、現在人が住んでいる土地の約20%が、だれも住んでいない土地に変貌する。

日本全体でみると、「だれも住んでいない土地」の割合は50%から60%へ増加する。

・自衛官、警察官、消防士、海上保安官の人手不足

若い世代が減少することにより、国防や治安維持が難しくなる

・中小企業の後継者不在による廃業が増加する。

日本全体の企業数は、2015年の402万社から、2040年には295万社に減少すると予測され、

後継者不在による廃業が増加する一方、M&A市場は活発化することが見込まれる。

・その他

小中学校の統廃合が進む。

救急車の出動要請は増えるが、救命救急士が減るため救急車は来ない。

ネット通販は拡大するが、トラックドライバーが減るため商品は届かない。

ガソリンスタンドや灯油販売所が維持不可能になった地域では給油ができず、

寒冷地では凍死者が増加する。

etc…

3.私たちは人口減少社会にどう立ち向かうべきか

上記で見た変化は、主に政治の果たすべき役割と責任が大きく、

個人レベル、組織レベルではどうしようもないものばかりです。

しかし、相当の確率で起きることが予見される未来に対し、

私たちができることは、以下のように考えられます。

①将来何が起きるのかを適切に把握・予測する

②自分のビジネスと生活は、現状のままで維持・発展可能かを検討する

③どうすれば自分のビジネスと生活を維持・発展させられるか、戦略を立案する

④覚悟を持って戦略を実行する

世界人口が増え続け、近い将来100億人を突破することが予測される状況では、

人によっては、日本国外へ脱出するというのも有効な選択肢であるように思われます。

しかし、もしこの日本で生きていくことを決めたのであれば、覚悟を持って、

時代の変化に対応し、自分のビジネスと生活を柔軟に変化させていくことが重要なのではないでしょうか。

<参考文献>

講談社現代新書 河合雅司 著

「未来の年表 人口減少日本でこれから起きること」

「未来の年表2 人口減少日本でこれから起きること」

「未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きること」

<文責>

札幌事務所 佐々木(雄)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

税理士変更をお考えの方はこちら